| トップ>>ウメ | 花と観葉植物(葉っぱの岬)管理人の育てる環境 |

ウメ (梅) |

|

| 科・属名:バラ科・サクラ属/原産地:中国/学名:Prunus mume |

|

花梅と実梅花が美しい花梅、実を収穫するのに適した実梅があります。花梅は花色が赤色や桃色など美しいものが多く、実の数が少なかったり、果肉が少ない欠点があります。実梅は実りが多く肉厚で食べるのに向いていますが、花は一重咲きで白色から薄桃色のやや地味な花を咲かせる種類が多いです。実梅は自家不結実性が多い多くは自家不結実性という他の品種との受粉がないと実が成り難いものが多いです。実を多く成らせたい場合は近くに受粉用の梅を植える必要があります。特に南高、鶯宿、玉英、白加賀、古城、露茜などは花粉が少ないので、同じ頃に咲く他の品種を近くに植えないと実がほとんど成りません。露茜は開花が遅く同じ頃に咲く梅が少ないので、同じ仲間で早生のアンズが受粉樹にされる事があります。梅の中にも自家結実性のある品種もあり、竜峡小梅、甲州最小などの小梅、小粒南高、花香実などは1本で結実しやすいです。梅郷や豊後梅なども1本で少しは結実しますが、実が少ないので近くに同じ頃に花を咲かせる品種を植えた方がよいです。下は主に出回っている品種だけを紹介していますが、100種類以上の実梅があると言われています。

小梅について竜峡小梅、甲州最小などの小梅があります。梅の中では花の咲くのが一番早く、自家結実性があるので1本だけ植えても実が成ります。花は小さいのであまり観賞価値がありませんが、梅干しのカリカリした感触が人気です。

豊後梅について梅と杏子が掛け合わさた実が大きい品種です。花は大きめで一重咲きと八重咲きがあり、八重咲きは花びらが多く華やかです。普通の梅の萼は反っていないのに対し、豊後梅は杏子の血が濃いので反っています。花の咲く時期は暖地では3月上旬頃と遅咲きです。実が大きく梅干し、梅酒のどちらにも向いています。

主な花梅の品種300種類以上の品種があると言われています。花だけを見ても、交配で作られた見分けがつかないものも沢山あります。花色は白、濃い紅色、薄い紅色で桃色がかった花を咲かせる種類、花の形は八重咲きが多いですが一重咲きもあります。中には「思いのまま」や「春日野」のように白、桃色の混じった花を咲かせる品種もあります。枝垂れ梅も緑萼枝垂れ、藤牡丹枝垂、紅枝垂など沢山の品種があります。

枝垂れ梅

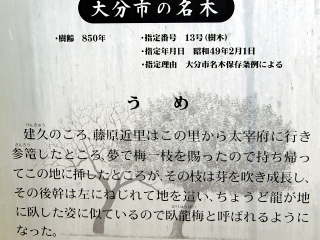

臥竜梅(がりゅうばい)幹が左に捻じれ龍のように地を這って伸びる事からこのような名前になっています。写真は大分市の吉野梅園にある臥竜梅です。鎌倉時代に福岡の太宰府から枝を持ち帰ったのが始まりで、古いものは樹齢850年というの古木もあります。大分市にあるのは一重の白花ですが、大牟田市の普光寺にあるのは八重の紅花、仙台には八重の白花、一重の白花、八重の紅花もあります。仙台にあるのは朝鮮半島から持ち帰ったのが始まりだそうです。なぜこのような樹形になるのかは分かっていないようです。

梅とメジロ梅や椿の花が咲くとメジロが蜜を舐める姿をよく見かけます。この鳥の体は緑色で長さが12cmぐらいと小さく、目の周りが白くてかわいい鳥です。他の鳥と比べて警戒心が薄いので、木に止まっている写真を撮りやすいです。姿を見かける時期は12月頃からで、新緑が美しくなる3月中頃になると繁殖期で山へ戻り姿が見えなくなります。冬になったら甘いミカンを半分に切って枝に挿しておくと、毎日のようにつがいが来るようになります。ヒヨドリも好んで食べるので、ミカンの設置方法には工夫が必要です。

梅の育て方庭の植え付け時期は落葉期の11月から3月頃が適期になります。日当たりの良く水はけのよい所を好みます。根鉢の横二回りぐらい、深さ3倍ぐらいの穴を掘り水をたっぷりと与えます。掘り起こした土に腐葉土、牛糞を混ぜ込んで植え付けたら、水をたっぷりと与えます。根付くまでは強風で倒れないよう、支柱で支えておくとよいです。枝垂れ梅の支柱枝垂れ梅は枝が垂れて幹が立ち難いので、支柱を立てて垂れた枝を起こして上へ誘引すると幹にできます。水やり庭では植えつけ後は根付くまで乾かし過ぎないように注意して、その後は雨が降らず、乾燥しすぎるようなら与えるぐらいでよいです。完全に根付けば水やりしなくても枯れる事はないです。肥料寒肥として12月から1月頃、花後から少し経った4月頃に骨粉入りの固形油粕などを与えます。実梅は収穫後の6月から7月上旬頃にもお礼肥を与えておくとよいです。剪定花後剪定来年に花を咲かせる枝数を増やすための切り戻し剪定を行います。実梅は短く切ると実が減るので、枝の先端だけにしておきます。花後に行う枝垂れ桜の剪定上向きにある芽を残すように切ると、枝が上から下へ伸びて美しい曲線になります。枝を横に広げたい場合は横方向に伸びそうな芽を残すとよく、下向きの芽を残して切ると、下向きに真っすぐと伸びるので避けた方が良いです。

夏期剪定花芽分化期が7月から8月頃からです。葉に日光が当たった方が花芽ができるので、6月から7月上旬頃に日差しを遮っている邪魔な枝を切リ取ります。長く伸びている徒長枝には花が着かないので、短くしたり不要なら元から切りとります。また幹から伸びている枝や見た目の悪い不要な枝があれば元から切り取ります。7月以降に伸びる強い枝は花芽ができる養分を奪うので、できるだけ伸ばさないよう切り詰めます。冬期剪定この時期は花芽が見て分かるので、必要な枝を残すように樹形を整えるとよいです。徒長枝は不要なら元から切り取るか、枝を増やしたい場合は数節残して切り取ります。実着きをよくする梅は自家不結実性という同じ品種では結実しにくい性質があります。種類によっては同じ頃に花を咲かせる品種を近くに植えないと、実があまり成らないものもあります。実を増やす剪定春から伸びた新梢は5月下旬から6月には成長が止まり、7月から8月頃になると花芽が着きます。7月から8月は葉によく日光が当たった方が花芽ができるので、夏の剪定で日差しを遮っている邪魔な枝を切ります。実は短い枝の短果枝に多く着き、長く伸びる勢いのある枝には着き難いです。花後に剪定して勢いの良い枝が15cmぐらい伸びたら、枝先を摘心すると短果枝を増やす事ができます。7月から伸びる強い枝は花芽を作るのに養分を奪うので、伸びないように切り詰めるとよいです。人工授粉人工的に受粉すると実が多く成ります。耳かきの羽毛などで他の品種の花粉をつけ、受粉させたい花をなでるようにすると、1回で50個ぐらいの花に受粉できます。天気の良い日を選び、3分咲き頃から満開になるまで数回行うと効果的です。摘果小梅を除いた実が大きい品種は、摘果すると実が大きくなります。実が小さ過ぎる頃に行うと落ちて実が減る可能性があり、逆に大き過ぎると効果が薄いので、大豆ぐらいの大きさになって行うのがよいです。大体10cm以下の短い枝に1個から2個残すように、長い枝は5cm〜10cmぐらいの間隔に1個が目安になります。実の収穫梅酒などに浸ける青梅の収穫は、まだ実が青い時期の6月上旬から中旬ぐらいです。梅干し用に収穫する場合は、実が黄色く熟した6月下旬から7月頃上旬頃に収穫します。しかし、小梅は実が成るのが早いので、品種によって5月上旬頃から収穫できます。

梅の鉢植え

植え替えと剪定根が詰まると生育が悪くなるので、2年に1回ぐらい植え替えます。根鉢の周りを3分の1ぐらい壊して、赤玉土(小粒)7、腐葉土3などの水はけのよい土を利用します。同時に伸びた枝の元に2、3芽残して切る切り戻し剪定を行い、不要な枝があれば元から切ります。お正月の松、竹、梅が一緒に植えられたものは、別々に植えた方が育ちが良くなります。病気や害虫アブラムシ

カイガラムシ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 関連リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||